자료: 한국은행

자료: 한국은행[뉴스콤 장태민 기자] 올해 3분기말 가계신용 잔액은 1,913.8조원으로 전분기말 대비 18.0조원 증가했다.

가계신용의 대부분을 차지하는 가계대출 잔액은 1,795.8조원으로 전분기말 대비 16.0조원 증가했다. 판매신용 잔액은 118.0조원으로 2.0조원 늘었다.

전체적으로 가계신용 증가폭이 전분기(+13.4조원)에 비해 확대된 것이다.

3분기엔 가계신용의 대부분을 차지하는 가계대출 중 주택담보대출 증가폭이 확대됐다.

주담대 증가폭은 16.0조원에서 19.4조원으로 확대됐다.

이는 수도권 주택매매거래가 늘어난 영향이다.

이에 따라 최근 금융당국은 대출 규제에 힘을 실었으며, 이는 최근 각종 논란을 불러 일으킨 바 있다.

■ 최근의 가계대출 증가 속도는 '낮은 수준'

한 나라의 경제규모가 커지면 빚이 늘어나는 규모가 커지는 것도 당연한 일이다.

따라서 절대 금액보다 증가율로 접근하는 게 보다 합리적일 수 있다.

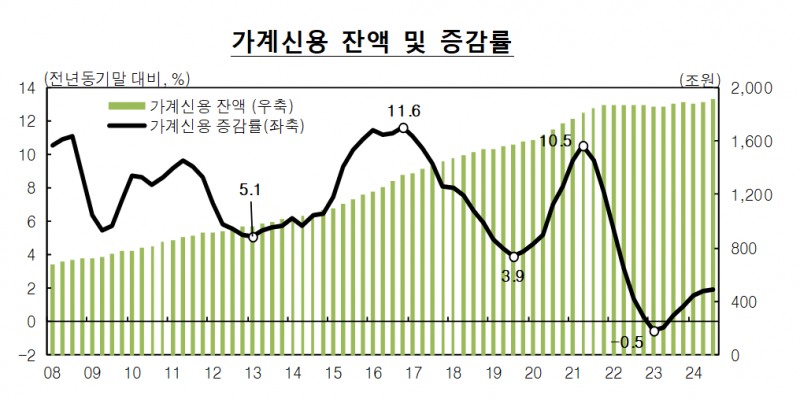

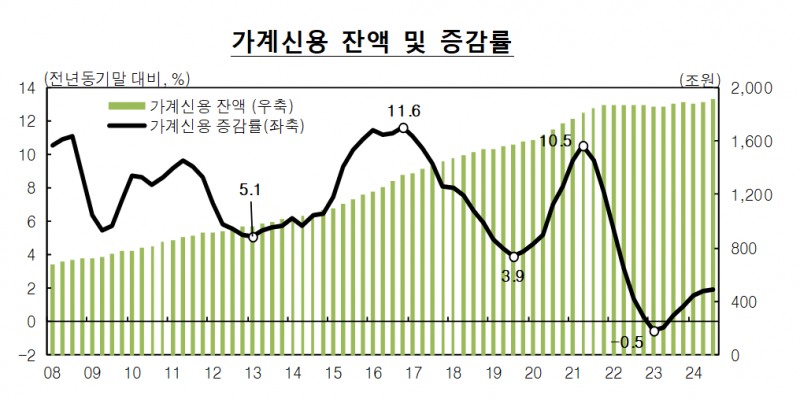

정부가 가계부채 증가 속도를 우려하고 있지만, 현재 가계빚(가계신용)의 증가율은 예년과 비교할 때 낮은 수준이다.

근래 가계 빚 증가율이 올라오긴 했지만, 최근의 가계신용 증가 속도는 분기별 가계신용 통계를 제대로 잡기 시작한 이후 가장 낮은 수준이다.

전기비 가계신용 증가율은 2021년 4분기부터 0%대를 나타내다가 올해 3분기에 처음으로 1%대(1.0%)로 올라왔다.

전년비 증가율은 2022년 3분기부터 1%대 이하를 나타내고 있으며, 올해 3분기엔 다소 높아지긴 했지만 1.9%에 그친다.

이런 증가율은 집값 폭등기였던 2019년~2021년 시기와 비교할 때 매우 낮은 수준이다.

집값 폭등 시기엔 전기비 증가율이 3%에 육박하기도 하고, 전년비 증가율은 두 자릿수(10% 이상)를 기록하기도 했다.

집값이 거침없이 오를 때인 2020년 2분기와 3분기엔 전기비 증가율이 모두 2.8%에 달할 정도로 높았다. 또 전년비 증가율은 2021년 2분기 10.5%를 기록하면서 10%를 넘기도 했다.

■ 지금의 높은(?) 증가율은 사실 예년과 비교하면 낮은 것인데...

가계신용 증가율이 급격히 꺾인 것은 2021년 하반기부터다.

당시 서울 아파트 등 집값 폭등 뒤 정부는 집값을 제어할 수 없게 되자 대출을 죽이는 정책을 택한 바 있다.

특히 정책당국은 기준금리 인상과 대출 규제라는 쌍끌이를 활용해 빚을 줄여 나갔다. 결과적으로 2%를 크게 웃돌던 가계신용의 전기비 증가율은 2021년 3분기 1.9%로, 4분기엔 0.9%로 낮아졌다.

전년비 증가율은 2021년 2분기 10.5%에서 3분기 9.7%, 4분기 7.7%로 빠르게 낮아졌다.

집값 폭등으로 일각에서 엄청난 비난을 받던 한국은행은 2021년 8월부터 금리를 올리기 시작했다. 금리를 올리고 정책적으로 대출을 막아버리는 정책까지 쓰자 대출이 빠르게 꺾였던 것이다.

이후 미국이 2022년 3월부터 금리를 올리기 시작하고 한은도 금리를 계속 올리자 가계빚 증가세는 완연히 떨어졌다.

가계대출의 전기비 증가율은 2021년 4분기부터 올해 3분기(1.0%) 이전까지는 0%대를 넘어선 적이 없다. 2022년 4분기와 2023년 1분기엔 -0%대 증가율(감소)을 기록하기도 했다.

전년비 증가율은 2021년 하반기부터 가파르게 하락하기 시작하더니 2022년 3분기엔 1.4% 수준으로 떨어졌다. 그런 뒤 22년 4분기 0.2%를 기록했으며, 23년 1분기(-0.5%)와 2분기(-0.4%)엔 감소하기도 했다.

가계대출 증가율을 긴 시계에서 보고 있노라면, 지금의 가계대출에 규제나 경계감이 과잉반응이 아닌가 하는 의심도 들 수 밖에 없었다.

■ '가계빚 다이어트' 택한 정책당국

가계신용 증가율을 긴 시계에서 펼쳐놓고 보면 윤석열 정부의 증가율이 이전 정부들과 비교할 수 없을 정도로 낮은 편이다.

최근 여기저기서 가계대출 증가를 우려하는 목소리가 많이 나왔지만, 긴 시계에서 가계대출 그래프를 펼쳐 놓고 보면 가계대출 규제가 과도한 것 아닌가 의심하는 게 당연해 보인다.

윤 정부의 이전 정부들보다 크게 낮은 가계대출 증가엔 '정책요인'이 상당부분 작용하고 있다는 평가도 가능하다.

이 정부의 숙명은 '가계대출 다이어트'처럼 보이기도 한다.

그간 한국의 GDP 대비 가계부채 비율이 100%를 넘어서는 등 가계의 빚이 계속 한국경제 체력 이상으로 늘어나자 누군가는 악역을 맡아야 했다.

윤석열 정부는 '가계빚 다이어트'를 중요한 정책 목표 중 하나로 내걸었으며, 이에 이창용 한은 총재는 이에 보조를 맞췄다. 아니, 한은의 '가계빚 다이어트' 의지를 정부가 수긍한 것 아니었나 하는 느낌도 든다.

정부와 한은은 그간 가계의 빚이 빠르게 늘었기 때문에 앞으로는 가계의 빚이 경상성장률 이상으로 늘어나지 않도록 하겠다고 다짐하기도 했다.

가계부채 흐름은 금리와 정책 요인의 함수였다.

2021년 하반기 이후 가계부채 증가 속도가 빠르게 줄어든 데는 금리 요인이 컸다.

코로나 사태 이후 주요국들은 제로금리를 택했다. 이후 경기가 회복되고 인플레가 문제가 되자 중앙은행들은 빠르게 금리를 올려야 했다. 이 과정에서 자연스럽게 가계부채 증가율은 축소됐다.

■ "빚 늘리라는 신호 줬는데, 빚 늘리면 뭐라고 하는..."

한국은행은 올해 10월부터 기준금리 인하 사이클에 돌입했다.

정책금리를 내린다는 것은 '빚을 내라'는 신호다.

금리를 낮춘 뒤 사람들이 빚을 내야 경기가 좋아진다는 사실은 경제학의 상식이다.

그런데 올해 초여름부터 서울 아파트값이 다시 고개를 들고 기준금리 인하 기대감 속에 빚이 늘자, 금융당국은 대출을 규제하는 수를 썼다.

당국이 늘어나는 가계부채를 경고하자 은행들은 대출금리를 높이기도 했다. 그러자 은행들은 금리를 높인다는 비난을 듣고 대출이 안 나가게 용을 썼다.

부자연스러운 정책조합에 주택 매매나 임차·임대를 하려는 사람들의 민원도 속출했다.

금리는 내리지만 빚은 늘어나면 안 된다는 '새로운 경제학'을 쓰다보니 각종 비난과 비판이 끊이지 않는 것이다.

결국 정책이 이렇게 갈팡질팡하는 데는 집값 급등이 대한 두려움이 작용하고 있다고 봐야 한다.

부동산에 예민한 사람들은 서울에 충분한 아파트가 공급되지 못하고 내년, 내후년 공급도 만만치 않다는 사실을 눈치채면서 각종 정부 정책들을 폄하하기 일쑤였다.

예컨대 정부가 내놓은 각종 그린벨트 해제(시간이 많이 걸리는 데다 실현 가능성에 대한 의심도 있다)나 충분한 공급 강조 등도 '미래 공급 부족에 대한 실토'라고 해석하곤 했다.

필자는 몇 년 전 한국 사회의 계급 이동 사다리를 완전히 붕괴시킨 집값 폭등의 '트라우마'가 지금의 금융정책에도 상당한 영향을 미치는 것으로 보고 있다.

이에 따라 부채가 좀 늘면 당국이 크게 놀라 주택 거래를 다시 죽일 수밖에 없는 악순환이 나타나는 것 아닌가 싶다.

통화정책과 대출정책의 엇박자를 보고 있으며 외인구단의 야구가 생각난다.

포수가 직구 사인을 내 막상 투수가 직구를 던지면 왜 변화구를 안 던졌느냐고 싸움이 일어나는, 그런 외인구단 만화 속의 경기가 한국 금융정책 사이드에서 벌어지고 있다고 하면 과장일까.

장태민 기자 chang@newskom.co.kr